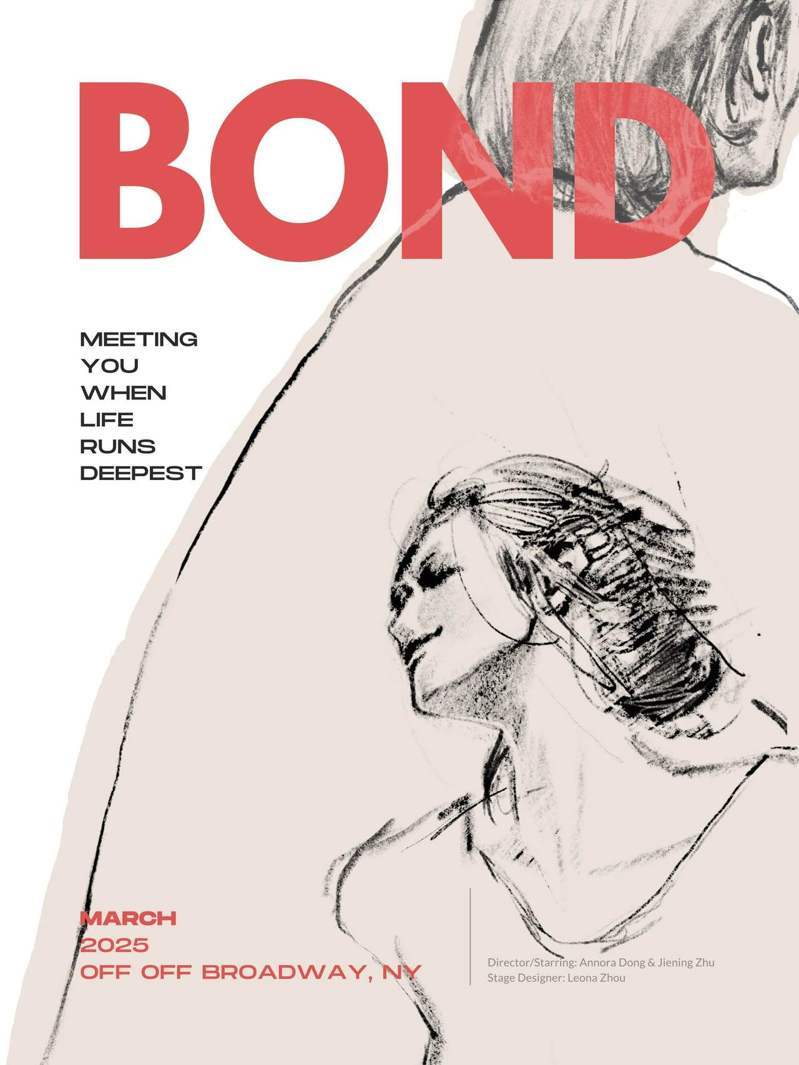

外外百老汇剧(Off Off Broadway Show)「缘」(BOND)预计于3月中在曼哈顿上演,该剧由「Sparkling闪光戏剧工作室」主创董季芸与朱婕宁共同改编、执导并参演,通过前卫实验戏剧的方式,探讨女性的心理成长与自我认同。

「缘」原著名为「哈佛神经缘」,由哈佛大学前教授蔡博士创作,故事围绕三名主人公如何在心理纠葛与成长过程中找寻更完整的自我而展开,改编剧则保留小说的内核概念,聚焦两位女性角色,通过视觉与肢体语言,呈现她们在心理成长中的挣扎与疗愈。

两位主创介绍,改编剧中的两位女性角色分别为27岁与37岁,一人表面高冷,实则因家庭压力与成长经历而习惯逃避;另一人看似温暖,却因内心的不安定而试图通过与他人创建关系来寻找安全感。剧情聚焦两人如何相识、相互影响,并最终学会接受与理解自己。

24小时接力创作

由于剧本改编需在有限的篇幅浓缩小说的精髓,筛选关键情节,董季芸与朱婕宁投入了大量时间与精力。两人分别身处中国与美国,不同时区、且不同的个性碰撞与创作特色,也使得此次二次创作变成了一项「24小时接力赛」。

「我白天工作后录20条语音给朱婕宁,她在白天再回我20条。」董季芸笑说,这种远距合作方式虽带来挑战,但也让两人不断碰撞出新的灵感:董季芸擅长细抠情节,深扒人物,朱婕宁则推动主线,一路直驱,但两人鲜明迥异的表达方式,有时互补,有时却也殊途同归,能想到同一关窍。

心理疗愈结合戏剧

董季芸表示,之所以选择改编此剧,是因为其心理学背景及故事内容深具启发性,「我们不一定将它定义为戏剧治疗(Dramatherapy),但它确实能够带领观众思考心理议题,让人更理解自己。」她强调,戏剧的魅力在于不仅仅只是二维文本,「人物的境况与她们心理的戏剧,若是能通过视觉、肢体和声音表达,可能会更有力量,也更深刻地去链接人的内心。」

朱婕宁则表示,因故事内容与她近期研究的心理议题相呼应,也有许多周围的朋友有类似经历,她初读原作时几乎忍不住落泪,「我们希望通过这部戏,让更多人关注心理健康,并思考个体如何在情感纠葛中寻找自我认同。」

强调实验与跨学科融合

董朱两人均毕业于纽约大学帝势艺术学院(Tisch School of the Arts)下属「实验剧场组」(Experimental Theatre Wing),该戏组强调实验性、身体探索与跨学科融合,在所有剧场组中,被认为是最怪诞与最难定义的存在。

董季芸介绍,包括她在内的组员学生在进入工作室后便不穿鞋袜,在地上做各种「滚」的训练,放松身体链接空间的同时,也培养身体觉察,感受能量的流动。与此同时,他们也接触各式戏剧理念与表现,在见众生之后照见自己,发展出独到的个人创作,「我是一个拥有许多情绪的人,以前可能会觉得这很脆弱,但在这里我认识到,脆弱性也是一种大能量,可以转化为许多不一样的表达,戏剧中的戈罗夫斯基体系(Grotowski)也讲到,表演最好的境界是演员将他的柔软与脆弱原始展现,直击观众,从而创造两者之间的深刻转化体验。」

朱婕宁则分享了有一次课堂作业,她练习一整学期,将12块洗碗海绵悉数塞进嘴里,赢得啧啧称奇,「从父权社会压制角度,你当然可以说这是将女性洗碗被包装成一朵花,但它也可以非常简单,比如说,主人公就是想把自己变成一朵康乃馨,当你把一个作品变得非常简单时,都可以引发每个人对于这一作品的不同思考」。

两人认为,「实验剧场组」与其说是培养演员,不如说是孵化戏剧创作者(Theater Maker),也是通过这样一段探索性和开放的学习经历,她们照见自我,培养了独特的戏剧观点,并在毕业后创立「Sparkling闪光戏剧工作室」,致力推动先锋实验戏剧和肢体戏剧的创作与表演。