视觉艺术家谭浩(Ho Tam)的摄影展「100家理发店(Haircut 100)」,日前正在曼哈顿格兰街(Grand St)上的Carriage Trade画廊展出;通过记录10年前林立于华埠的整整100家理发店,谭浩将这个移民社区的个性特点和生活掠影集结成了一册穿梭时空而来的「非正式游记」。

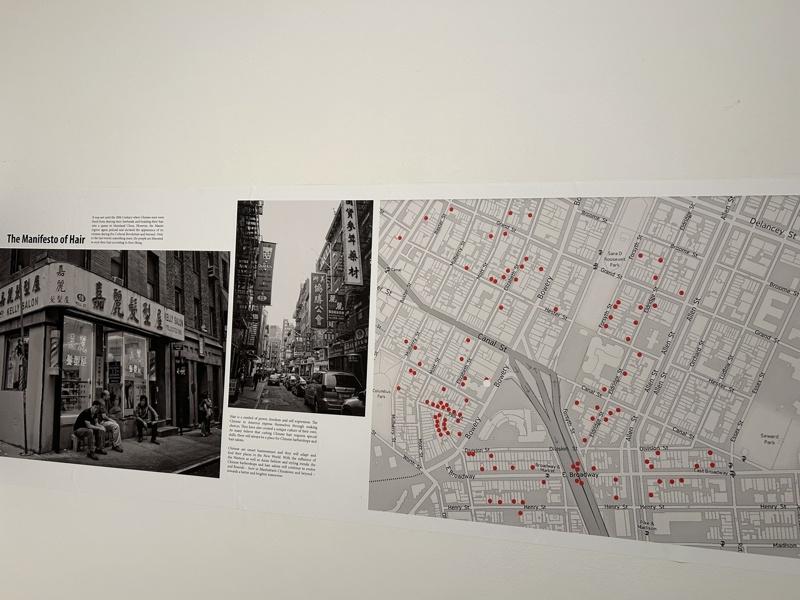

谭浩回忆道,25年前,他第一次因数量之多、开设很密集而注意到华埠理发店,「我记得走到宰也街(Doyer St.)附近时,那里全是一家家理发店」,漫步华埠四周,谭浩也发现华埠的各个角落都藏着价格、风格各异的发廊。到了2015年,当他再度回到曼哈顿时,他便用一周的时间将华埠超过100家的理发店给拍摄下来,并附上业者采访等文本描述,制作了以理发店为线索的华埠地图。

对于加拿大籍的谭浩,他习惯于以一个外来者的视角观察华埠,为何华埠能有这么多理发店?理发店是如何成为华人生活方式的一部分?谭浩并不能精准地回答这些问题,但他猜测,华埠理发店之所以大受欢迎,一来是因价格便宜,男士剪发可低至五元、二来则或许是因为理发店为每日辛勤劳作的移民提供了一个「情绪避风港」,「在这里有人会照顾你、聆听你的需求等等,这是一种纯粹的放松,是一个疗愈过程。」

华埠商业改进区(Chinatown BID)运行总监陈作舟表示,华人的头发相对比较硬,若修剪不得当,会让头发很不服贴,「这也是为什么从技术上讲,我们还是会找华人理发师」。在陈作舟看来,「100家理发店」不仅记录了华埠重要的历史剪影,也能让曾在此居住的人找回记忆。如其中一张照片捕捉到理发店张贴「搬迁至布碌仑(布鲁克林)8大道」的告示,「我妈妈就一直去的是这家」,陈作舟指着照片中的一家理发店笑着说。

今年谭浩为摄影展开幕而回到华埠时,他发现八成他记录下来的理发店仍在营业,「有些可能换了名字、换了地方,但是还能通过一些蛛丝马迹认出他们」。

「100家理发店」摄影展从即日起至3月16日(周日)间,将在Carriage Trade画廊免费展出,地址是格兰街277号二楼,开放时间为每周四至周日下午1时到6时。