美国现场,观众虽听懂了「菩萨和披萨」,但仍要问:为什么爸爸要一直回来找大姊?

美方制作人,本希望降低「牵亡歌」仪式的份量,但他看完,为何反觉得应该完整保留?

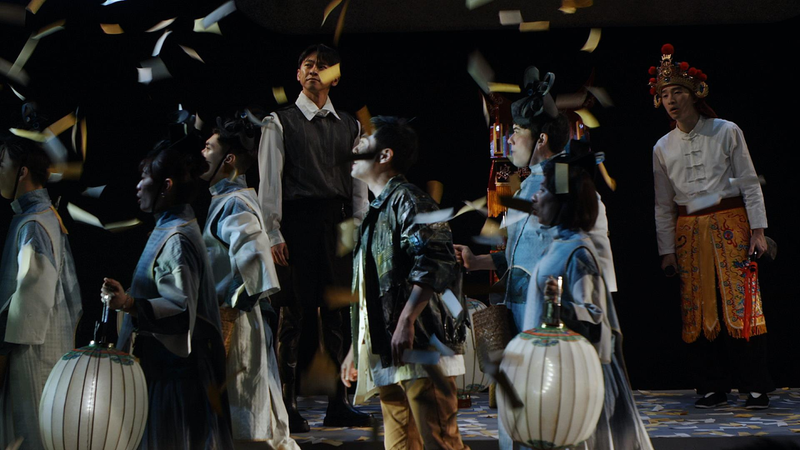

2025年1月23-25日,乙巳年前,过去两年在台湾每开卖必秒杀的原创音乐剧「劝世三姊妹」(Don’t Cry, Dancing Girls)来到纽约,在 Theatre Row约百人座的小型剧场空间里,简约运用舞台、灯光、服装、道具,演出了四场精简版音乐会(workshop)。全剧保留台湾正式演出中大部分歌曲与重点段落,但浓缩了部分情节,并加入一名英语说书人,在每段开头直白说明故事及人物关系。

目标明确 传递风土特色

这个版本的目标明确:就算是对台湾文化不甚熟稔的多元背景观众,也能立即一览全剧风貌。毕竟,「跃演剧团」这趟纽约行并未公开售票,更像是以艺文相关产业人士为主要观众群的试演(showcase),期待为该剧开创走向百老汇的后续机会。

根据跃演剧团脸书分享,美方制作人之一Barbara Darwall看完演出后,一反先前希望降低剧中牵亡歌仪式感的提议,表示应该完整保留。制作人的改观,多少反映出具风土特色的文化产品,一旦投入国际市场便难以闪躲的挑战:在版权采购与投资开发过程中,光靠讲述说服关键决策实有难处。

然而,演出本身就是最好的证明:具有文化特色的民俗元素,并不必然造成观众的理解困难。相反地,正因为阵头本身的仪式性有足够深厚的民间智能支撑,反而可能发挥跨越语言以及文化边界的动人力量。

流量密码 展现观众共情

每个文化的哀悼仪式或有不同,爱别离苦,却是生而为人无可逃避的共同经验。面对生死相隔,我们如何道别?反复重演的回忆,如何在念想时空中成为重逢的戏剧?生命的消亡,如何召唤持续存活者,对于人与人 (以及,人与非人) 之间扮演的角色与责任,生发新的理解甚或重建契机?从2021年在高雄卫武营的读剧音乐会算起,「劝世」一路走来的流量密码,已有多位台湾艺文评论与社会观察者撰文讨论,在此不赘述。

但若单就演出论演出,「劝世」对以上问题的探索,则是它无论面向台湾或面向纽约,都得以施展疗愈能量的基底。

➤➤➤封面故事/劝世三姊妹 与亡魂和解

不过,别搞错了,「劝世」一点都不沉重,编剧詹杰笔下的角色设置、剧情发展、对白歌词,在在充满了冥阳混融的黑色幽默。

宋家大姊因父母失联而需独立扶养弟妹怨恨已久,于是当刚过世的父亲于梦中现身,她竟掏出菜刀用长串「国骂」问候,逼得父亲在头七期间只得假扮母亲回访人间。

宋家三姊妹 (如果正为变性手术努力存钱的宋家小弟可以免术换证,她应该不会拒绝这个代称) 暂回云林虎尾老家,却在莫名接下要为大伯公跳牵亡歌的任务同时,又涉入地方角头黑箱。三人白天边应付牵亡歌学习边拼凑家族生命史,晚上则要面对小鬼满屋开趴——嬉闹狂欢,将菩萨和披萨(pizza)单押。

乐音藏细节 探角色内心

然而,随着剧中角色历经冲突与波折,欢闹背后更多隐而不显的潜台词,藏在作曲康和祥的旋律穿插、配器安排、曲风选择当中。

康和祥在2023台湾演出节目单里举了几个例,提醒观众留心:歌曲verse如何借由多次重复揭露不同层次,以及,为何一些装饰音于再现时有了节奏更长的转变。换言之,「劝世」将牵亡歌既有的音乐格式,转化为既抓耳又易咀嚼的旋律,并在乐音中埋设种种细节,邀请观众进一步探入角色内心。

这是本戏以美式音乐剧结构为底,却能不为其所限的精彩突破。这也是剧终,当三姊妹解开多年来对父亲的误解及彼此之间的心结,通力演出属于她们的「牵亡歌」时,这段结合了传统牵亡歌、90年代华语流行金曲、音乐剧高潮范式「11点之歌」的乐音,何以能够扎实传递送行仪式中陪伴亡者、抚慰生者的凝聚力。(注:「11点之歌」 11 o’clock number 通常指的是音乐剧在结局之前,由主角演唱,表达内在转变或重大领悟的歌曲。若本剧的「天天想你」可被视为一种11点之歌,则终曲穿插宋家大姊演唱的「天天想你」,便是以此音乐剧结构设计为基础,通过延伸角色的内在转变,以达成生者与亡者对彼此关系的重新定义。)

剧中三声道 引台裔共鸣

在台湾观演时最印象深刻的部分,莫过于观众的现场反应,很多人几乎是亦步亦趋紧跟着佳构剧的起承转合又哭又笑;中场发放的面纸,完美服务了接近尾声时,全场吸鼻涕声响的此起彼落。那么,纽约演出呢?若以1月23日(周五)晚场为例,观众席的情绪渲染力依然强大,笑声、掏面纸声、哽咽声都没少过。当然,也可能因为当晚上座台湾人占比不低。

通过多语言使用投射出的戏剧情境,也是「劝世」魅力之一。散场时,听到一位在美国成长的台裔观众分享,说剧中交杂华、台、英三声道,很贴近儿时在家中和阿嬷谈话的经验,让她很有共鸣。

一位20来岁的台裔美籍青年,则聊到一位朋友当初之所以想看「劝世」,正是因为从没在美国看过一出以华语加台语发音为主的现场演出。有趣的是,这名青年观众提出无法马上理解之处,似乎也能为本剧后续处理文化转译时,稍微提供参考。包括:为什么爸爸要一直回来找大姊?又,大姊小时候听张雨生,但这和要做变性手术的小弟间,年代差异感觉大于手足——那么,故事设置是在哪个年代?以及,如果这是一个「传统」丧葬仪式,加入唱「天天想你」真的可以吗?

作为一名生长于台湾的观众,几乎可以立即对以上问题延伸出各式回应。然而,如果不以对文化符号的熟稔为缺省,这些问题仿佛投射出,作品转向面对不同文化语境时,通过观众的重新诠释,展开了新的生命样貌。犹记得2023年台北首演版,当时的父亲一角,于首次重返人间及最终离开人世这两个时刻,都向法师鞠了躬。2024年新版演员并未保留这个表演选择。

能走多远 充满各种可能

本次纽约版的终场,导演曾慧诚则充分运用剧场观众席进出口,当歌队边撒纸钱边引父亲入场时,观众席几乎出现歌舞伎花道的沉浸感。当仪式告终,讲英语的说书人拍了拍父亲的肩膀,两人在歌队成员与一众阳间角色的目送下,一起走出剧场。

这个改动似可视为「劝世」本次纽约初登场的譬喻:当这趟旅程踏上不同土地,引路人的身分、叙事、肢体语言都有了不同。门外的世界很大,做为观众的我们也不禁跟着想像起来:这出戏会去到何方?又将如何投胎转世?(作者目前就读于尔湾加大戏剧博士班)

➤➤➤封面故事/牵亡歌 劝亡魂好走莫回头